立体をとらえる力 空間認識能力

私立中学入試の算数で,頻出項目のひとつが「立体図形」に関する問題です。

私立中学入試の算数で,頻出項目のひとつが「立体図形」に関する問題です。

なぜ「立体図形」に関する問題がよく出題されるのでしょうか?

「よく出るんだったら勉強しなきゃ」という気持ちはわかりますが,そもそもなぜ立体図形の問題を解く能力を見たいと思っているのか,そこを考えておきましょう。

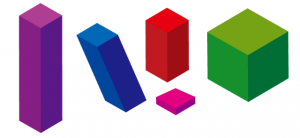

立体図形に関する問題を解くときの基礎力となるのが

立体をとらえる力=空間認識能力

です。

問題用紙には平面でしか図形は描かれていません。

平面に描かれている図を見て,頭の中に立体でイメージを描かないといけません。

その能力を見ているのです。

空間認識能力がないとどうなる?

立体をとらえる力をもう少し具体的に言えば

物体の位置・姿勢・方向・大きさ・形状・間隔

といった「物体が三次元の中でどのような位置を占めているか」を把握する能力です。

これがないということは,たとえば簡単な話ではキャッチボールができません。

飛んできたボールの位置関係が分からなければ,いつどのタイミングで捕まえたらいいかわかりません。

スピードが速いことに気付かずにうっかり近づくと大けがをするかもしれません。

地図を見て,どう歩けばいいか,どのくらい歩いて右に曲がればいいのか,そういったことを読みとる能力も空間認識能力です。

そんなことなの?と思われるかもしれませんが,根っこはそうしたものなのです。

子供たちはいろんな行動,経験を通してこの空間認識能力を養っていきます。

空間認識能力を身につけよう

立体をとらえる力は,子供の内は弱いものです。

目に見えているものは把握できても,その裏側のものは分からない,想像できない,というのはごく普通のことです。

赤ちゃんにとって「いないいないバー」がおもしろいのは,「手で隠された向こうに顔がある」ということがよくわかっていない程度の空間認識能力だからです。

少し成長したら,いないないなバーをしても何も面白いと思わないですよね。

それは,「手の向こうの顔の存在」が把握できているからです。

そうした日頃の遊びや行動で身につける空間認識能力をさらに鍛えてみましょう。

RAKUTOの冬期講習で立体感覚を鍛えよう!

RAKUTOの冬期講習の算数のテーマは「立方体を切ってみよう」

RAKUTOの冬期講習の算数のテーマは「立方体を切ってみよう」

立方体をいろんな角度で切ってみよう。

どんな切り口になるかな?まずはしっかり頭の中で想像してみよう。

そして次に実際に切って確かめよう。

イメージを描いて確かめる。この繰り返しで確かな力を付けます。

詳しくは「RAKUTO冬期講習」のページをご覧ください。