もっとお金を送って~

「孤独の7」

小学生の頃,通っていた塾の先生がぺらっと1枚のプリントをくれました。

「これ解いてみ」と一言だけ添えて。

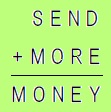

そこには,右の図のような問題がありました。

これはE.E.オドリング作の「孤独の7」と呼ばれる有名な「虫食い算」です。

「7」が一つぽつん。

あとは「7桁÷3桁で割り切れた」という手がかりがあるだけです。

手がかりがあまりにもなさ過ぎて小学生の私にはさすがに難しかったと記憶しています(中学生になってから再びチャレンジしてあれこれ頑張って解いたように思います。すっかり忘れていますが)

その時は,これは無理でしたが,もう一問,こちらは最後までやれたと覚えています。

作者不明の覆面算

こちらは,「Send more money.」ということで「お金をもっと送って」という意味の文章になっていますが,たし算の形になっています。

このアルファベットにはそれぞれ0から9までの数字が入ることになっています。

そして同じアルファベットには同じ数字が入ります。違う文字なら違う数字です。

この問題ですと,MやE,Oが複数ありますね。そこには同じ数字が入る,というのが大きな手掛かりになります。

こちらは,先の「孤独の7」と違って,数字が文字に置き換えられていますので「覆面算」と呼ばれています。

4桁と4桁の数字を足して5桁になっています。

「繰り上がり」があるということは・・・そのあたりを手掛かりにして推理を進めていきます。

あれこれやって解けたときには,たまらない爽快感があったのを今でも覚えています。

爽快感が次の一歩につながる

こうしたパズルは,とにかく「解けると楽しい」というのがすべてです。

教育の観点では,「あれこれ考える」「粘り強く考える」「筋道立てて考える」といったところから「試行力」「持久力」「論理力」を鍛えられるので,算数の能力を引き上げることができる・・・とはいえるのですが,それでは子供たちには「算数の勉強と同じ」になってしまいます。

それは「大人の都合」ということでこっそり思うだけで結構。

子供たちとは「あれこれ考えて解けたら楽しい」ということを純粋に楽しみたいと思うところです。

手がかりがどこかにないかあれこれ考える。

そのわずかな手掛かりをもとに,少しずつ推理を進める。

試してみて,うまくいかなければ,違う方法を試してみる。

そしてついに難問も解けてしまう。やったーーー。

それを一緒に楽しみたいと思っています。

RAKUTOの春期講習で「パズル修行」をとことん楽しもう

RAKUTO春期講習の算数のテーマは「算術忍者の算数パズル修行」。

修行中の算術忍者になって,数々の修行をクリアして,秘密の手裏剣を手に入れよう!

パズルが解けたら,今度は自分でもパズルをつくってみよう。

家に帰って,お父さん,お母さんにも出題してみよう。

さあ,お父さん,お母さんは解けるかな?

パズルを修行という形でクリアしながら,楽しく算数脳が刺激され,伸びていきます。

詳しくは「RAKUTO春期講習」のページをご覧ください。